杨新儒 | 孙聪其人其事

发布时间:

2025-06-16 11:37

来源:

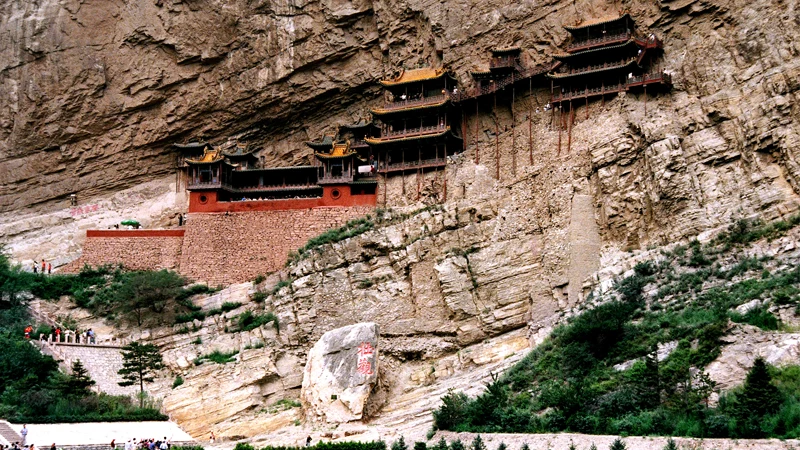

在山西省浑源县境内,神溪国家湿地公园内有一处明代创建的凤山书院,书院的创办人是浑源籍明代礼部司务孙聪。孙聪何许人也?待笔者一一道来。

▲凤山书院

凤山书院的前世今生

书院是中国古代特有的一种教育机构,萌芽于唐、五代时期,兴盛于宋,延续于元,全面普及于明清,清末改制为新式学堂,延绵1000余年。

五代十国之末,随着铁制农具应用,土地规模化经营,种植技术改进等等,这个新的教育文化机构产生了,名字就叫做书院,像嵩阳书院、应天书院等等。最初的书院只是刻木板书的校对机构,后来书院就进一步发展。到了唐代,书院成为官方修书、藏书的机构。开元十三年(725),玄宗改丽正书院为集贤书院,院内藏书多时达八九万卷,藏书、修撰、讲论并重,性质相当于皇家图书馆。到了唐末五代,战乱频繁,一些学者隐居山林或乡间讲学,书院开始具有讲学授徒的功能,如白鹿洞书院和应天府书院。但此时书院数量少、规模不大,影响有限。北宋时期,随着政权的稳定,书院开始走向兴盛。宋初学校未立,因为科举取士规模扩大,官学呈现低迷状态,朝廷为了培育儒学人才,支持鼓励民间办学,加上受佛教禅林制度影响以及毕昇活字印刷术应用等因素,书院大量兴起的条件形成了。西汉刘向刘歆父子已经把儒家笺注之学做得差不多了,那些已经传下来了。宋代需要把儒学由笺注之学改为义理之学。于是,在一些山清水秀的地方,北宋的儒士们纷纷创办书院,召集一些儒生进行儒家义理之学的探讨,这样一来书院就真正发挥了教育的功能。宋代以吕祖谦、胡安国父子、张栻、朱熹、二程、陆九渊等为首的大儒倾力推动书院建设,讲学传道,应天府、岳麓、白鹿洞、嵩阳四大书院引领一时风流。“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”,道出了中国古代知识分子的心声,可谓千古绝唱,历代传颂不衰,被当代哲学家冯友兰称作“横渠四句”,这就是讲学于崇寿院(横渠书院)的北宋大儒张载提出的。所以,宋代是书院制度由形成到完善的重要阶段和关键时期,书院制度在宋代文化教育发展中占有重要地位。也可以说,寺院是佛教的书院,书院是儒教的寺庙。南宋时期,书院继续发展,宋代共有书院515所,其中73所可以确定为北宋书院,317所为南宋书院,125所书院则分不出南北宋,而只能笼统称为宋代书院。元代书院继宋制而开新境,沟通官民两途,将读书文脉从江南引向塞北。明代正德、嘉靖年间,王阳明与湛若水之说以心学为器,为读书群体注入自由精神。清代书院以“普及与新变”呈现独特的阅读文化转向,四千余所书院密布九州。

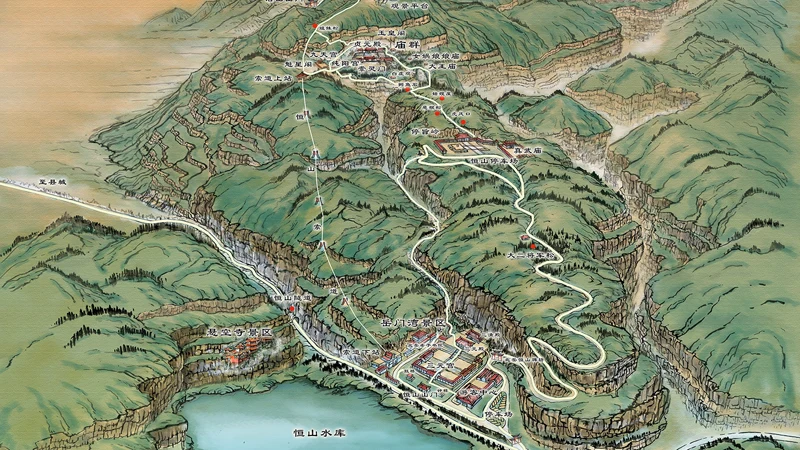

在全国书院发展的氛围下,钟灵毓秀的浑源古郡没有作壁上观,也趁势而上,创办了众多的书院,以金元、明清为最。其中4所书院最为著名,分别是翠屏书院、石溪书院、凤山书院和恒麓书院。翠屏书院创办于金元时期,位于浑源州南两公里处翠屏山半山崖壁间,现在其原址留有三清道观,金代首科状元刘撝、右丞相苏保衡等曾经在此学习和讲学;石溪书院创办于明代,位于浑源县城北郊,由明代巡抚都御使石玠兴办;凤山书院创办于明代,位于浑源县城北一公里处神溪湿地畔的凤凰山下,紧邻著名的水神祭祀庙宇——律吕神祠,由明代礼部司务孙聪出资筹办;恒麓书院创办于清乾隆十九年,位于县城文庙东100米处,由大同知府刘毓嵓与浑源州牧龙云斐提议,浑源知州桂敬顺最终完成修缮。之后多年,延聘众多名士讲学其间。清光绪年间,恒麓书院等众多书院被新式学堂取代。

▲凤山书院毗邻的凤鸣楼

孙聪的家世及其身份

据浑源志书记载:孙聪,山西大同府浑源州人,成化年间授中书,明弘治年间任礼部司务。致仕还乡后,定居浑源神溪村,后创建凤山书院。

孙聪是官宦子弟,家世颇为显赫。其父孙逢吉,字余庆,山西大同府浑源州人。大约生活于明代永乐中(1403——1424)至成化中(1465——1487)。在湖南省郴州市汝城县卢阳镇东正村有孙家祠堂(东正孙氏御史第),就是明代监察御史孙逢吉家族的祠堂。但此孙可能非彼孙,两个人同名不同人。孙聪的父亲孙逢吉为明英宗正统丁卯(正统十二年,1447)科举人,按照古代科举取士的惯例,被朝廷授予延长县(今陕西延长)知县。上任后他“植善锄强”,表彰和助长好人好事,惩处并打击地痞恶霸,促进了当地社会风气的好转,因此“贤声甲关中”,在陕北地区留下了好名声。经过朝廷对孙逢吉政绩的进一步考察,他以优良的从政记录被擢升为监察御史,奉命巡按长芦(今河北沧州)盐场,其后又奉命到榆林(今陕西榆林)监军。所到之处,孙逢吉狠抓官风、民风,致使境内风纪肃然。之后,朝廷任命他巡按四川。当时四川沿江的少数民族,因利益关系发生了严重内讧,而当地的镇守、巡抚却不当回事,既不去管理也不去上报,对民族纷争敷衍了事,导致双方群众的生命财产遭受了巨大损失。孙逢吉向朝廷上疏,严厉惩办了这些不作为的官员。他组织当地群众抗旱救灾,防治疫病,蜀中老百姓十分感恩,流传一句民谣:“春风和细雨,山西孙逢吉。”随后,孙逢吉升任陕西行省按察司佥事,不久又升任陕西行省按察司副使(相当于现今主管政法工作的副省级领导),负责“纠官邪,戢奸暴,平狱讼,雪冤抑,以振扬风纪,而澄清其吏治。”(《明史·百官志》)在任时,他屡屡平反冤假错案,老百姓非常拥护。备兵固原(今宁夏固原)后,他善于吏治,勤于政事,政绩显著,地方士绅百姓都心悦诚服。之后晋升陕西行省右布政使,继而升迁为左布政使,不久因病辞职归乡。有的资料说他是因“老懦不为”罢官致仕,笔者认为可能是看不惯刘瑾之辈擅权乱政,特意托病辞官归乡的。孙逢吉家居五年,于弘治五年(1492)四月十有一日卒,寿七十,坟墓就在浑源城东北二里顾册村附近。就在这一年,中国历史上被称为“两个半圣人”之一的王阳明正好二十岁,赴浙江乡试轻松中举。在明代陕西行省,孙逢吉是任职时间最久的布政使,关中父老、秦川孩童都能记住他的名字,最后被批准入名宦祠。孙逢吉有两位妻子,原配杜氏是浑源县处士杜景升之女,因为贤良淑德被封为孺人;侧室张氏,就是孙聪的母亲。

孙聪的弟弟孙明,明武宗正德丁卯(1507)科举人。孙聪的祖父孙述,以孙逢吉的显贵而被封为文林郎、广西道监察御史,也就是沾了儿子的光而获得了功名。孙聪的曾祖孙震,在《乾隆版浑源州志·孝義》也有记载:“孙震,性孝,父病,祈天求代;母病,割股以进,皆获愈。震孙逢吉,官至布政。”世代家风熏陶,孙聪当是忠義之辈。

孙聪拥有多种身份。查《明实录》中《宪宗纯皇帝(成化)》(卷二百五十七)记载:“冠带儒士孙聪为礼部司务于中书科办事”。首先说说孙聪的“冠带儒士”这个身份。《明史》记载:生员“累试不第、年逾五十、愿告退闲者,给与冠带,仍复其身。”又如嘉靖十六年(1537),“诏士更数举弗与,年且逾艾者,给仕者冠服荣之。”“冠带儒士”是对于累试不第以及年逾五十、愿告退闲者的一种政治待遇,此类儒生可终身保有冠带及“复其身”的优免权。《嘉靖尉氏县志》载:“冠带生员,生员之贡举不及者,赐之冠带,此我国朝重士之典也,整冠束带,以齿搢绅,以尊瞻视,其荣矣哉!君子于此亦惟思称其服以为身之章而巳矣。”说明冠带儒生身份之荣耀与其在明代地方社会地位之尊崇。又如“有食粮年深挨贡不前者许告给冠带。正贡及期不愿出仕者,提学官开送吏部遥授儒官职衔,俱免本身杂泛差役。”所以,在授予儒官职衔后,其本身便成为封建统治阶层的一部分,并且享受免除本身杂泛差役的优待。而作为基层封建阶级的一部分,儒官在地方社会享有一定的声望,并且在地方社会发挥着独特的作用。这也说明孙聪虽然最后没有经过科举中榜,但是拥有“冠带儒士”这个荣誉头衔,和普通儒生是有区别的,学问也是得到朝廷认可的,在社会上也是有一定的政治地位的。

其次,说说孙聪的中书这个身份。孙聪是在成化年间授中书。《明史》(卷七十二)记载:“先是,太祖承前制,设中书省,置左、右丞相,正一品……甲辰十月以都镇抚司隶大都督府。吴元年革参议府。洪武元年革考功所。二年革照磨、检校所、断事官。七年设直省舍人十人,寻改中书舍人。”从上面资料分析,洪武十三年(1380),胡惟庸案之后,明太祖朱元璋罢中书省,废丞相,分中书省之权归于六部,由皇帝亲揽政柄。原中书省官属尽革,于内阁中保留中书科,惟存中书舍人,品秩为从七品,非前代可比。据有关资料,中书省主要负责秉承皇帝旨意起草诏敕,起草之责主要由中书舍人负担。中书省设在宫内,所以又有谏诤之责。所以,孙聪是在成化年间授中书,最高就是一个从七品的中书舍人的官职。冠带儒士孙聪在中书科办事,意味着他能够参与到朝廷重要文书的处理工作中。这一职位不仅要求具备一定的文化素养和书写能力,还需要接触到朝廷的机密信息和核心政务。从这个角度来看,孙聪所处的位置使其有机会对朝廷的决策和行政流程产生一定的影响。如果他确实是刘瑾的亲信,那么刘瑾可能会利用他在中书科的便利,操纵文书的起草和发布,从而实现自己专权的目的。

再次,说说孙聪的礼部司务这个身份。礼部是古代中国三省六部制度建立起来后的产物。三省六部制确立于隋朝。其中尚书省形成于东汉(时称尚书台);中书省和门下省形成于三国时,目的在于分割和限制尚书省的权力。至隋,才整齐划一为三省六部。在发展过程中,三省的组织形式和权力各有演变,六部制则基本沿袭未改一直到清末。三省指中书省、门下省、尚书省,六部指尚书省下属的吏部、户部、礼部、兵部、刑部、工部。每部各辖四司,共为二十四司。礼部主管国家典礼、教育和贡举,官员编制有尚书、侍郎,下设仪制司、祠祭司、精膳司、铸印局。礼部有司务厅,司务设二人,为从九品官员。礼部司务负责掌管礼部的内部事务,如收发文书、登记档案、安排礼仪活动等。《國朝典故卷之一百八后鉴录》中记载:“正德三年六月內,钦蒙令瑾本监掌印管事,瑾因权势重大,益无忌惮,內外官僚一应奏章,不与各官计较,又不与內阁相干,往往袖回私宅,专与孙聪、張文冕,各不合捏写旨意,屡更屡变,是非混淆。”《明史·宦官传》记载:“瑾不学,每批答章奏,皆持归私第,与妹婿礼部司务孙聪、华亭大猾张文冕相参决”。《明实录》中《武宗毅皇帝(正德)》(卷六十六)记载:“以焦芳、刘宇、张彩、曹元为心腹,杨玉、石文义为爪牙,孙聪、张文冕为刀笔。”这些资料说明,在刘瑾专权的背景下,孙聪担任礼部司务并在中书科办事,为刘瑾在礼部和中书科之间周旋。他可以将礼部的相关信息传递到中书科,同时也能将中书科的指令传达给礼部。这种跨部门的任职安排,可能会打破部门之间的常规界限,导致权力的集中和滥用,影响朝廷正常的行政秩序。《國朝典故卷之一百八后鉴录中》提到刘瑾相关事迹时,涉及到孙聪。文中指出:“又不合招引无籍亲识,已发落侄婿孙聪、见监千戶张文冕等,不合互相交結,夤缘作弊,以通贿赂。”意思是刘瑾招引无籍亲识,其中包括已发落侄婿孙聪等,互相交结、夤缘作弊以通贿赂。由此可推测,孙聪与刘瑾关系密切,其冠带儒士身份以及在礼部司务、中书科办事的安排,可能与刘瑾专权纳贿、滥加升用等行为存在关联。刘瑾常通过各种不正当手段安排人员任职,孙聪作为刘瑾的侄婿,或许也是其安插在重要部门的亲信之一。

孙聪到底是刘瑾的妹婿还是侄婿?《明史·宦官传》和《国朝典故卷之一百八后鉴录》两部书的记载相互矛盾,但是笔者分析应该以《明史》中的妹婿为准,毕竟《明史》是国家修订的正史,权威性更加强一些。

▲暮霭沉沉的神溪湿地

▲ 全国重点文物保护单位——律吕神祠

孙聪致仕后的遭遇

据《明史·宦官传》(卷一百九十二)记载,正德五年(1510年)刘瑾倒台的时候,因为刘瑾是谋反重罪,按律法“深祸者穷治” 的惯例,他的人口家财应该“抄提”。据《明史》等资料记载,刘氏满门被逮,不单“亲属同居人等”,就连远在兴平老家的族人,也械解到京。刘瑾本人被“磔于市,枭其首”,他的相关亲信皆被处理。由于刑部主事张文麟“独多所裁正,虽尚书亦自谓不如”,对刘瑾的相关亲信手下留情、从宽处理,使许多人免于死亡,可能孙聪也在其中。“张彩狱毙,磔其尸。阁臣焦芳、刘宇、曹元而下,尚书毕亨、朱恩等,共六十余人,皆降谪。”内阁大臣、尚书等高级官员都没有被杀,只是一个降谪。刘瑾的女婿、陕西解元邵晋夫在刘瑾诛后,“天子以晋夫无所预事,赦为编民”。作为中书、礼部司务这样的小官以及刘瑾的妹婿,孙聪被作致仕还乡的处理,确实也算人生之幸了。

孙聪致仕归乡之后,致力于家乡教育事业,自筹资金,创办了凤山书院,并修建了凤山十二景。据《乾隆版浑源州志·山川》记载:“凤凰山在州西北七里,高二里,盘踞五里,神溪水发源山麓。明司务孙聪建凤山书院于麓,辟凤鸣亭、翠微楼、得月轩、秋香圃、藏书窟、鼓琴洞、弈棋台、钓鱼矶、碧水窦、彩云岩、金鱼塘、瑞莲池,号为佳胜。”这些景观如今正在恢复之中,凤鸣楼已经竣工,凤山书院也已经恢复如初。远望凤凰山,一楼翼然立于山巅,衬之于水光山色,颇为壮观。孙聪在创办书院之际,还创作了许多诗词,为时人传诵的就是《神川八景》。清代乾隆年间,山西浑源州知州桂敬顺深入神溪村考察,抚今追往,不胜感慨,随后即兴吟咏,以凤山十二景为主题创作了十二首诗。一明一清,两位才子都为浑源县神溪村凤山书院留下了脍炙人口的诗篇,成为凤山书院曾经文韵悠长的最好记录。

孙聪致仕归乡之后,又曾经奉命复出。《明实录》中《武宗毅皇帝(正德)》(卷二十八)记载:“丁未,命致仕礼部司务孙聪改注兵部,赴大同镇守太监侯能下赞画。”这段资料不仅说明孙聪没有被朝廷忘记,而且孙聪应该拥有文武双全之才,除了文章锦绣,对用兵也是很有见地,所以晚年才被正德皇帝重新启用,协助大同镇守太监侯能谋划边关防守之事。

▲炊烟袅袅的神溪湿地

历览先贤事,心中多喟叹。对于一个人的评价,一般有“盖棺论定”之说。但是人是一个复杂的动物,“盖棺论定”实在难。比如,明代的袁崇焕,到现在也是两派意见,有的说他是祸国殃民的奸臣,有的说他是蒙冤受屈的爱国将领,到底怎么样,只有寸心知。我认为,一个人不能简单地用好人或者坏人来评价,许多被宣传成纯粹的好人的人,不是被夸大,就是被抬高。对于孙聪的评价也是如此。在孙聪的一生中,他对于家庭是一个孝子,遵从父命,迎娶刘瑾之妹;对于学问,他是一个才子,锦绣文章,传于后世;对于朝廷来说,他是一个犯错误的官员,他迫于无奈,配合宦官干预朝政,做了一些危害国家的事;对于家乡,他是一个热爱家乡、使命感强的游子,虽然“少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰”,仍然积极进取,满怀热情,创办书院,造福乡梓。他的人生是颇为坎坷的,丰富多彩的,没有虚度蹉跎。他的经历也是我们的一面镜子。作为他的老乡,我理解他的苦衷,理解他的无奈;作为他后世的同僚,也应该以之为鉴,有则改之,无则加勉,修德进业,造福社会,不留遗憾。

▲神溪湿地里游弋的天鹅

2025年6月12日

校对:雪芳

编辑:学琳

作者简介

杨新儒,笔名恒山愚人,1969年10月出生,山西浑源人,山西省作家协会、山西省散文学会会员。

(文章来源:微信公众号“北岳文史研究”)

关键词:

上一页

下一页