恒山愚人|苏保衡其人其事简谈

发布时间:

2025-09-17 10:14

来源:

苏保衡其人其事简谈

文/恒山愚人

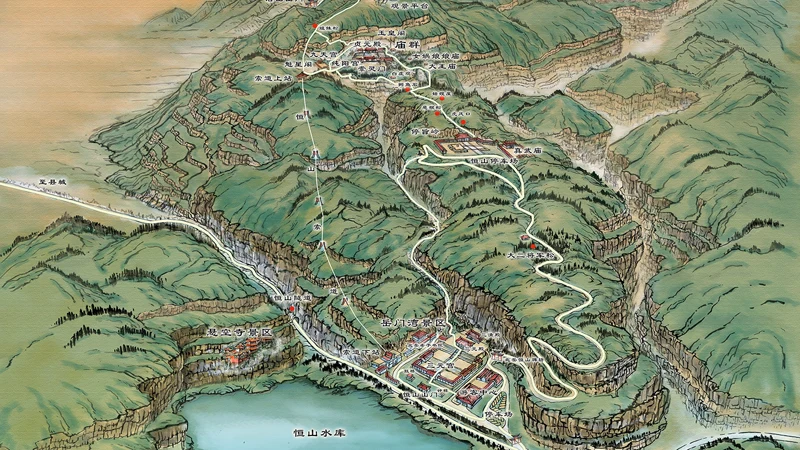

对于苏保衡这个人,我一直有一种隔靴搔痒的感觉,有时候好像看得很清楚,有时候又感觉隔着一层朦朦胧胧的雾气。如果说他不是浑源人吧,可是好多浑源州志都把他记载在乡贤里,并且说他的坟墓就在浑源城西北七里的山冈下。据明万历《浑源州志·卷一》记载:“右丞苏保衡墓在城西北七里冈下。”如果说他是浑源人吧,可是《金史》又说他是云中天成人,也就是现在的大同市天镇人。据《金史》记载:“苏保衡,字宗尹,云中天成人。”州志是州县的历史,《金史》是记载一个国家的历史,到底哪个记载的权威真实,也不好说,因为有些国史的内容也是根据某些人编撰的资料而汇集的。比如《金史》基本就是根据刘祁的《归潜志》和元好问的《壬辰杂编》两部著作汇集成的。

苏保衡(图片来自网络)

对于苏保衡这个人感兴趣,一则是因为苏保衡可能是浑源人,作为同一方乡土生活的人,自然有兴趣;二则是因为苏保衡是每年金朝皇帝委派去往宋朝庆祝春节的“贺正旦使”,而且是金宋议和的谈判代表。据《宋史·本纪·卷三十二》记载:“壬子,金遣苏保衡等来贺明年正旦。”又据《金史·本纪·卷五》记载:“十一月辛酉,以工部尚书苏保衡等为贺宋正旦使。”小时候,经常听刘兰芳的评书《岳飞传》,对金兀术之流是恨之入骨。现在,年龄大了,认为金国与大宋就是一个国域内两个政权的对抗。况且,我们大同市浑源县在当时还处于金国的管辖之内,所以基于民族大团结的背景,虽然保留着对岳飞精忠报国的崇敬之情,对金国也没有太强烈的憎恨之情了,心态也就平和了。而苏保衡作为金国和大宋朝联系的关键人物,自然引起了我研究了解的兴趣。

一、鞠躬尽瘁的苏保衡

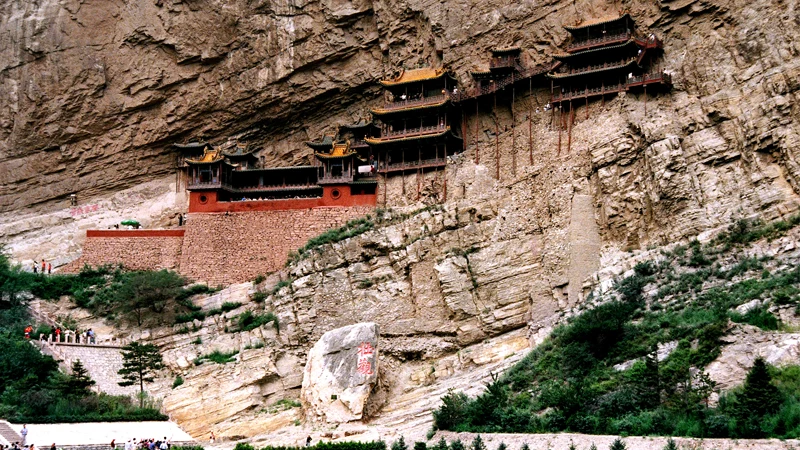

据《金史》等资料记载,苏保衡,字宗尹,出生于公元1113年,祖籍应该是云中天成人。他的父亲是苏京,辽国的进士,后成为西京留守,也就是大同的留守长官。而按照推测,苏保衡应该是为了避开战乱,才随着母亲从天镇县迁居到浑源县。苏保衡在青少年时期,曾经在浑源县翠屏山上的翠屏书院读书,那时候翠屏书院非常有名,金代首科辞赋状元刘撝当时也在这里读书,可能那时候苏保衡已经定居浑源了。1122年四月,金军攻打辽国的西京(今山西大同),辽天祚帝耶律延禧逃走。作为大同留守的苏京看见大势已去,为了保全大同百姓的生命,就出城投降金国。在苏京因病弥留之际,拜托金国的左都元帅宗翰照拂自己的儿子。苏京去世后,宗翰不负所托,就把苏保衡推荐给了朝廷,当时苏保衡年龄仅仅10岁。金国攻占大同后,仍以其为西京,改西京道为西京路。

翠屏书院旧址

公元1128年(天会六年),一直刻苦学习的苏保衡遵从母命,前往西京参加了考试,16岁的苏保衡最终以殿试二甲第的耀眼成绩得到了朝廷的青睐。至此之后,苏保衡一生宦迹多处,鞠躬尽瘁,名留青史。开始时,朝廷赐他进士出身,补太子洗马,调解州军事判官。后又到左监军撒离喝幕府参议军事,参与过金朝中都和皇陵建设。宋金作战,他作为浙东道水军都统制,主持造船事宜,并率舟师泛海作战,被宋军水师所败,付都统制战死海上。大定二年,被派往山东赈灾,“发仓粟以赈之,无衣者赐以币帛,或官粟有阙,则收籴以给之,无妻室者具姓名以闻。”后来还派往河南、山东、陕西慰问屯田军人,对战功显著的给与褒奖。作为宋金和谈代表,他主导了宋金议和。之后,一路升迁至尚书右丞的高位。

公元1167年,疾病缠身的苏保衡多次向皇帝请求致仕回乡,但都遭到皇帝的挽留。当年的冬天,苏保衡终于撒手人寰,享年五十五岁。他去世的时候,金朝的皇帝正在郊外放鹰,听到噩耗后立即返朝,安排礼部组织祭祀活动。苏保衡的一生,无论是面对权力高位或者国库巨财,都是尽职尽责,清正廉洁,鞠躬尽瘁,死而后已,充分展示出他的卓越才华能力和崇高的为官操守,所以才能够得到金朝皇帝如此器重,可以说这样的一生对于苏保衡这样的汉族官员也值得骄傲自豪了。《金史》赞曰:“苏保衡、翟永固、魏子平、孟浩、梁肃皆当时之贤执政也。”

二、平步青云的苏保衡

古语曰:千里马常有,而伯乐不常有。苏保衡的仕宦之途是非常顺利的,自从遇到贵人宗翰之后,可以说是步步升迁,平步青云。他担任的高级官职之多,实在是令人惊叹不已。

据明万历版《浑源州志》记载,苏保衡是天会六年的二甲第进士出身。据《金史》记载,苏保衡是賜進士出身。“賜進士出身”的意思就是殿试合格以后,朝廷赐予第二甲第进士的专门称谓。也就是说所有的“賜進士出身”者都是进士,但是不是所有进士都是“賜進士出身”。第一甲第进士是“赐进士及第”,第三甲第进士是“赐同进士出身”。可见,苏保衡是经过正式考试获得的功名。比他早几年的刘撝是天会二年的状元,也就是“赐进士及第”。两个人都同为翠屏书院的学生,可见当时的翠屏书院算得上是金朝的顶流名校,浑源县算得上是当时的文化教育名衢,代表了金国文化教育最高的水平。但是,又据史书记载,苏保衡是不通经史的。据《金史·本纪·卷十九》记载:世宗曰:“右丞苏保衡虽汉人不通经史,参政石琚通经史而不言,前日礼官既已削夺,犹不惧邪?其具前代典礼以闻,朕将择而处之。”当时金朝的进士考试主要考的科目是辞赋,书院学生们学习的课程主要是写诗作词,经史是不学的。刘撝夺得的状元也是辞赋状元。

浑源州志记载(图片来自网络)

苏保衡夺得进士之后正式步入仕途,先后担任过太子洗马、解州军事判官、同知兴中尹、大兴少尹、浙东道水军都统制、正奉大夫、工部尚书、户部尚书、太常卿、礼部尚书、兵部尚书、刑部尚书、参知政事、右丞等官职。“太子洗马”是一个官名。它原本作“先馬”,从秦汉开始设置,汉沿秦制将其设为东宫官属,太子出行时该官员要在前面作先导,平时主要辅佐太子,教导太子政事、文理,汉时俸禄等级为比六百石。到了晋代,其职责转变为宫廷图书管理员。隋代将其改为司经局洗马,清代是从五品官,直至清末才废除这一官职。在《金史》中,“补太子洗马”就是让获得进士出身的人去担任太子洗马这一官职。“解州军事判官”是金代州一级军事机构中的属官,主要是辅助主官处理政务、军事等事务的官员,如军事文书的处理、军事事务的谋划与参议、军队日常管理中的一些具体工作等。“同知兴中尹”中的“同知”为官名,指副职。“兴中尹”是兴中府的长官。兴中府是辽代、金代的一个行政区划。所以“同知兴中尹”指的是兴中尹的副职官员,即协助兴中尹处理兴中府各项事务的官员。“大兴少尹”也是一个官职名称。“大兴”是金代的一个重要地名,金代曾设大兴府,它是金朝都城(中都)所在的府。“少尹”是府尹的副职,就是辅助大兴府尹处理政务。“浙东道水军都统制”指的是负责统领浙东道地区水军的高级军事长官。在《金史·苏保衡篇》中,苏保衡担任此职,意味着他掌管着浙东地区水军的相关事务,在军事行动中,能够调度和指挥这部分水军力量。在《金史》记载里,苏保衡凭借该官职的权力和职责,率领水军从海上直接向宋朝的临安进发。“正奉大夫”就是一个官员职级的待遇,从三品以上的文散官。“刑部、礼部、户部、兵部、工部尚书”容易理解,就是金朝借鉴大宋朝实行“三省六部制”,六部都是尚书省的下辖具体执行部门,六部尚书都是正三品的级别官员。除了吏部尚书没有担任外,其他五部尚书苏保衡都担任过了。“太常卿”由“太常”演变而来,南朝梁、北齐时“太常”成为“太常卿”。其主要职责是主管祭祀社稷、宗庙和朝会、丧葬等礼仪,充当主祭人皇帝的助手,还主管皇帝的寝庙园陵;祭祀时,负责引导天子祭祀,中祀以下可代表天子献祭。官阶为正三品。“参知政事”在唐宋时期是最高政务长官之一,与同平章事、枢密使、枢密副使合称“宰执”。唐初,“参知政事”是三省长官以外官员的加衔,获得此加衔者可入政事堂议事。宋太祖乾德二年(964年)设置“参知政事”为副相,开宝六年(973年)起,参知政事开始与宰相在政事堂一同商议政事,其职权和礼遇也逐渐与宰相相当。宋神宗改制后曾废除该官职,南宋时期又恢复。辽、金、元等朝大多沿用这一官职制度,到明代洪武九年以后该官职不再存在。金代的“参知政事”是从二品级别官职。“右丞”指尚书右丞,汉成帝时开始设置此官职,为尚书令及仆射的属官,此后历代都有沿用,其品级逐渐提高,在金朝时为正二品,与参知政事同为执政官,是宰相的副职。所以说,苏保衡最后获得官职的最高级别是正二品。

苏保衡是一个好儿子,早年丧父,母子相依,不忘父志;苏保衡是一个好学生,就学浑源翠屏书院,刻苦读书,最后夺得二甲第进士;苏保衡是一个好官员,无论调任哪一处职位,都是为政以德,爱岗敬业,尽心竭力,不负朝廷和百姓;苏保衡是一个好乡贤,受浑源山水养育之恩,死后又葬于浑源神溪之畔,可谓是乡梓情深。总的来说,苏保衡和清代的栗毓美很相似,浑源人应该以之为榜样,做一个不负家乡、不负国家的志士仁人。

2025年9月12日草于愚斋

(文章来源:微信公众号“北岳文史研究”)

关键词:

下一页