董耀会等 | 浑源、繁峙两县所辖明长城述略(附浑源长城遗址)

发布时间:

2025-05-29 10:00

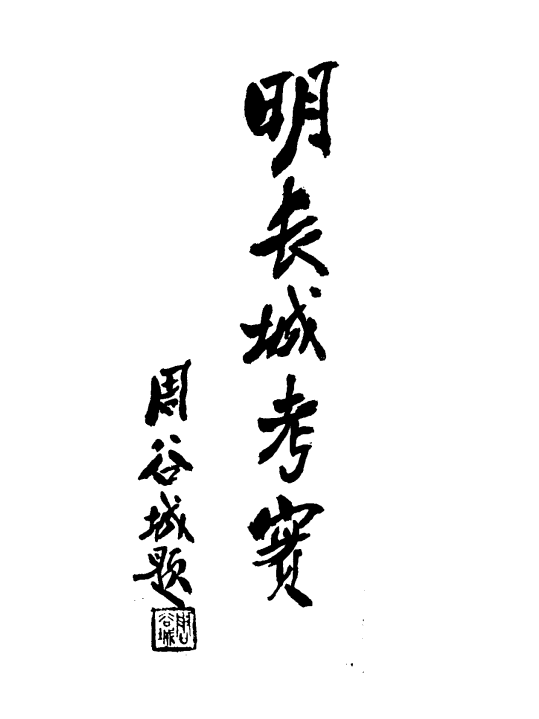

来源:

1984年5月,秦皇岛小伙董耀会与朋友吴德玉、张元华等三人开始了徒步长城之旅,他们从山海关出发,一路翻山越岭,历时508天,走了7400多公里,最终抵达长城的终点嘉峪关。长城沿线多是偏僻边远的山地,白天他们就在当地向导陪同下徒步考察,晚上就记录所见所闻、整理照片。考察结束后,他们将其整理为《明长城考实》,署名为“华夏子”①,于1988年7月由档案出版社出版,周谷城(时任全国人大常委会副委员长)题写书名,罗哲文(时任中国文物研究所所长)撰写序言。董耀会现在是著名长城专家、中国长城学会常务副会长,此后40年来一直致力于长城的保护和研究,该次考察乃其长城学术事业之开创之举。

《明长城考实》概要介绍历代修筑长城概况,尤其是明长城的修筑背景和建置沿革之后,分省市逐县记述了所考察的明长城遗址。浑源县的明长城与繁峙县相接,“华夏子”为了将该段长城脉络讲清楚,把《浑源县、繁峙县辖长城》作为一个分支内容,对两县明长城进行了综述。浑源县除了明长城遗址外,还有北齐长城遗址,令人遗憾的是该书对浑源的北齐长城遗址没有考察和记载。

很久以来,浑源长城研究一直是本刊关注的重点。因之,本刊对该书浑源明长城的相关考察记录重拟标题予以发布,同时将浑源的明长城、北齐长城遗址数据加以整理,供读者参阅。

备注:

①原书注:华夏子是三名青年的集体笔名,即秦皇岛市电业局董耀会,秦皇岛市工业技术玻璃厂吴德玉,长春东北光学仪器厂张元华。现董擢会、吴德玉正在北京大学地理系历史地理研究室进修。

感谢谢官成先生提供相关资料

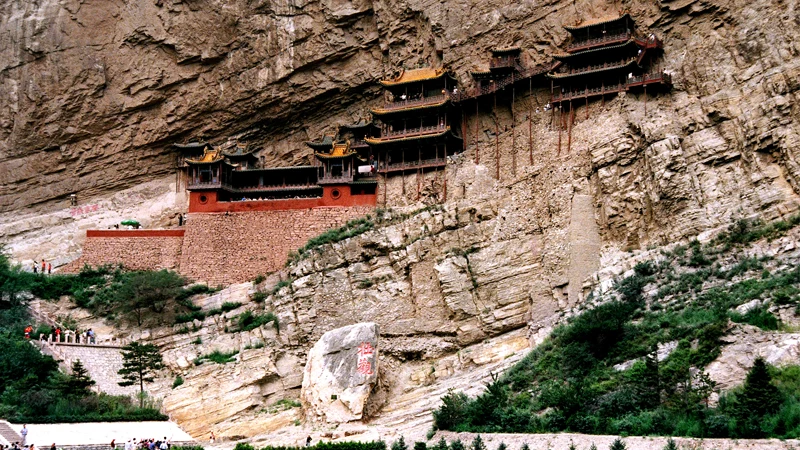

▲浑源·大川岭长城 佟永江 摄

▲浑源·落子洼长城 程天佑 摄

▲《明长城考实》 周谷城题

浑源县、繁峙县辖明长城

华夏子 | 文

▲《明长城考实》——浑源、繁峙县长城

浑源县明长城

浑源县,北和大同县相连,南隔山与繁峙县相望,西接应县,东邻灵邱。县境南部崇山峻岭,连绵不断,著名的有五岳之一的北岳恒山,以及翠屏山、龙山等。据载,古时浑源南部山区重峦叠嶂,林木深蔚。

浑源县之名,始称于后唐年间,以居浑源川而得名。元朝时化县为州,属大同路。明承元旧制,属大同府辖,调安东中屯卫中、前二所守御。

长城由应县徐峪村东北三华里处,出应县境而入浑源县黄沙口村地界。长城进入浑源县的基本走向为:由黄沙口向东北方向,经大峪口至凌云口,又向东经长城沟至黄土坡,再转南,经下柴树沟、老君店至西河口,然后继续向南,过海拔一千九百三十五米的目泪坨山,出浑源境入繁峙县界。浑源县境内所辖长城约一百六十华里。

黄沙口至凌云口段长城,依山为险,大部分未筑墙。黄沙口、大峪口、杓头涧等村沟口两侧山坡之上,残存有黄土夯筑的墩台。凌云口两侧山峦叠落,关居谷中。凌云口河由南向北流过关口汇入浑河。沿凌云口河,有由官儿通往新装村的一条新修公路。凌云口西山上筑有一座黄土夯筑的小方城,至今城墙尚好。方城两侧从山底向上,沿山坡残存一段黄土夯筑城墙。

凌云口向东经海拔二千二百六十七米的龙山以北的长城沟村,至海拔二千零四十七米的大尖山以西的黄土坡村,仅断续地略存零星残墙和墩台。

长城由黄土坡转向南,经小川岭东北侧的山梁至大川岭。此段多只有黄土夯筑墩台,很少见有墙迹。由大川岭北的土墩梁至下柴树沟北,夯土城墙基本连贯。据当地老乡介绍,这段墙原为青砖包砌,条石基础,全被拆毁。在下柴树沟村中确有长城砖石。

长城由下柴树沟村继续沿山梁向南至正沟村。长城过下柴树沟有一墩台残址,据老乡说此台原为空心敌楼,为石基砖砌,石框拱门,门额上嵌有石匾。在这座敌楼所居的边墙梁上,有在“学大寨”时,农民用长城敌楼上的条石和碎砖垒砌的梯田护墙。长城刚过下柴树沟村有夯土城墙高约五米。过那座被拆毁的敌楼不远,城墙便残坍得仅略存痕迹了。

由正沟村东,长城沿山梁南下,至东葫芦头村东山上一座只存夯土的墩台。这段长城据当地老乡讲,原全为条石基础,青砖包砌,今只残存墙内的夯土痕迹。

由东葫芦头村东山上的墩台起,长城向南至上桦岭村。这段长城已全部坍塌成堆状。从坍塌成堆的材料可断定这一带墙体为黄土夯筑,毛石包砌,垛口为砖砌。上桦岭村正东山上骑墙有一砖楼,但已被拆毁,今只存基座,下为条石,上为砖砌。

由上桦岭南山长城折北转东,到老君店北山老君石处。这段城墙全部坍塌,在城墙里外,散扔着大量的碎石和残砖,间或有一些整砖。当地老乡介绍,这一带的城墙为石基、砖砌,早些年砖石被拆为民用。老君店村西,有一巨石孤立于悬崖之上,当地称其为“老君石”,上原建有一座亭阁,后被拆毁。今石上尚有原嵌立柱所凿的洞眼,相传此处为太上老君练丹之地。

长城过老君店奔黑狗背村,已无明显痕迹。由黑狗背上海拔二千一百四十米明石尖梁之后转向东,至黄土坡村又转向南至西河口,利用山险为障,在一些地段仅筑有简单的石墙。

长城由西河口北山下到山脚,原为石基砖包,今已被拆毁,只存夯土残墙。西河口北山顶上,有一黄土夯筑的围城。今有浑源县城至繁峙县城的柏油公路由西河口穿过,公路两侧有夯土残墙遗址。

长城从西河口向南至小牛还村东山,尚残存黄土夯筑城墙。由小牛还村东山,长城继续向南偏东至目泪坨山。这段城墙坍塌极为严重,目泪坨山上有一段毛石码砌城墙亦坍塌。

目泪坨山分水岭为浑源、繁峙两县交界处。长城过目泪坨山,便出浑源县境而入繁峙县界。

繁峙县明长城

繁峙县,元朝为坚州。明时属代州辖。据《明史·地理志》载:“洪武二年(公元1369年)改为繁峙县,八年二月来属。”“北有茹越口、东北有北楼口、东有平邢岭三巡检司,后俱废。”

长城在繁峙县境内的基本走向为:由团城口向东南经西跑池至平型关,从平型关向南经马跑泉、三岭,至海拔一千八百三十一米的镢柄山。继续向南,由神堂堡东北方向,插向灵丘县境内的牛帮口。繁峙县境内所辖长城长约九十八华里。

长城由目泪坨山向东至团城口,所存的残墙和墩台遗址全部只剩夯土。据老乡介绍,墩台原为砖砌,后来砖被拆为民用。今团城口等村,居民所住窑洞的砌墙,大部分是用长城碑右砌筑。团城口北山上有一座保存较好的黄土夯筑的小城堡,当地称为团城。

长城过团城口向东南至西跑池,基本上以山险为障未筑城墙。由西跑池东山梁始见有夯土残墙高约三米左右。这段墙筑于两峰之间的豁口平梁上。其间有四座墩台,但仅有一座尚残存零星石包墙,余下的全残成夯土台状。这段墙止于一座山峰北侧,过山峰由南侧又见夯土墙,沿山脊一直到平型关。

平型关,原名“瓶形寨”,自古以来均为军事交通要道。据《读史方舆纪要》载:“东控紫荆,西辖雁门,与团城子堡分管内边百二十四里。嘉靖年间,寇每由此入犯繁峙、代州。”

平型关,设在两山之间的缓坡地段,关口处建有一座小关城,今关城已残毁,仅零星地存有条石基础,关口尚存一砖券拱门洞,门额嵌有一匾,上刻“平型关”三字。据当地老乡介绍,关门城台之上,原建有一座三开间的单层城门楼。楼和关门皆于1939年被洪水冲毁。现在见到的关门是1962年重新修筑的,并嵌上新的门匾。关门洞内,北侧墙壁上嵌有1965年政府所立的“平型关战役遗址”保护碑。1937年9月25日,八路军一一五师六八五、六八六团、六八七团在此与侵华日军作战,歼灭了日军板垣师团第二十一旅团一千多人。此役是我国抗战史上的第一大胜仗。

平型关口西南三华里,有平型关城堡一座,现为繁峙县横洞沟乡平型关村。据《读史方舆纪要》引《边防考》载:“堡城,正德 六年(公元1511年)筑,嘉靖二十四年(公元1545年)、万历九年(公元1581年)增修,周二里有奇。”堡城原为条石基础青砖包砌。今多被拆毁,仅存夯土墙了。关城仅存北门和门外的瓮城。瓮城门向东开。北门洞东侧墙壁上嵌有一块石碑,为明天启七年(公元1627年)砖墁城顶和修筑北门瓮城时所嵌。碑体完整,字迹清晰。长城由平型关向南多以山险为障。过镢柄山后,在钟耳寺村东至神堂峪堡东北,有一段残毁十分严重的城墙,止于繁峙、灵丘两县交界的一座山的西侧。长城由山的东南侧灵丘境内又现,下山至牛帮口。

神堂峪堡南五华里有茨沟营堡。茨沟营城,虽遭到破坏,但保存较好。城东、西、南三面开门。东门今尚存砖券拱门洞,门额上嵌有一块石匾,阴刻楷书“应关城”。城北面山顶上有一座砖砌空心敌楼,今亦保存较好。

明长城考实

浑源县、繁峙县辖明长城

2

3

4

左右滑动查看更多

主要作者简介

董耀会,1957年出生,河北抚宁人,著名长城专家,中国长城学会常务副会长。河北地质大学长城研究院院长,燕山大学中国长城文化研究与传播中心主任、教授。

40年来,董耀会一直致力于长城的研究和写作工作,并为长城的保护、维修、宣传和开发做出了重大贡献。除了《明长城考实》,还著有《瓦合集——长城研究文论》《守望长城——董耀会谈长城保护》《长城:追问与共鸣》《明代长城史》《长城史稿》等专著十余种。参与创建了中国长城学会,主持完成了国家出版基金重点资助项目《中国长城志》。

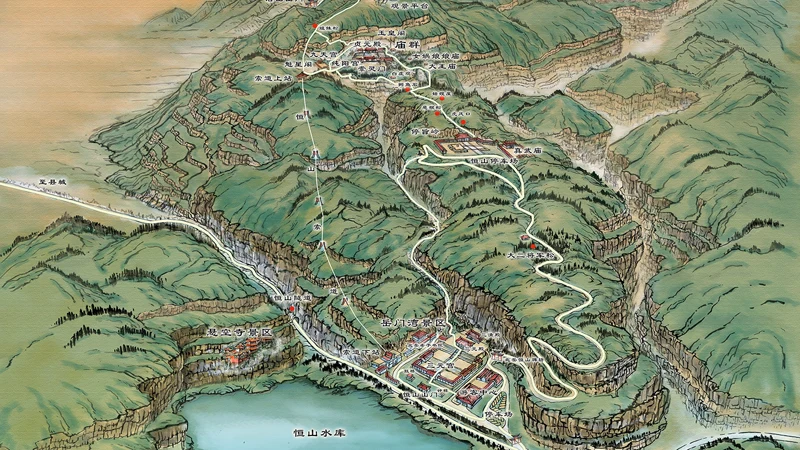

▲浑源县域历史文化遗存分布图

附录一

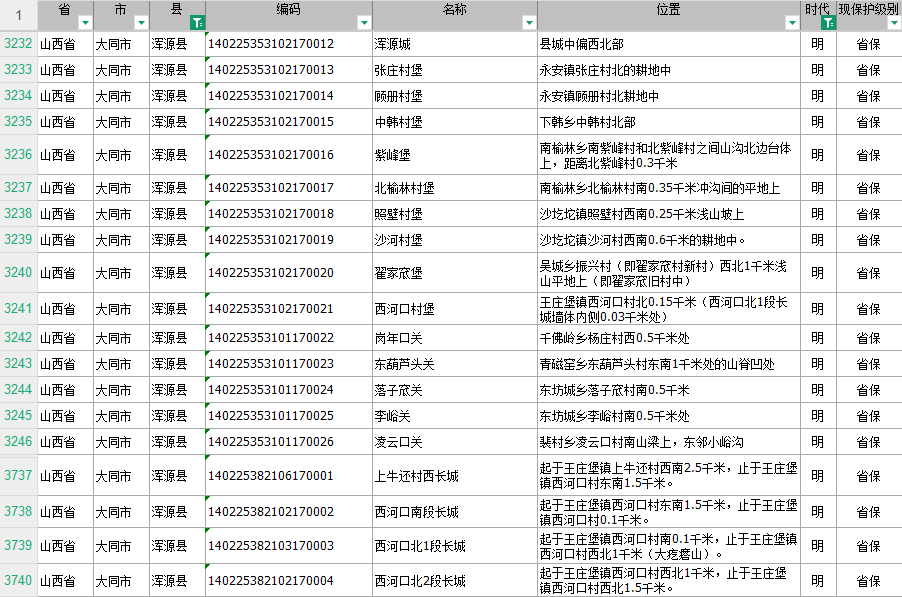

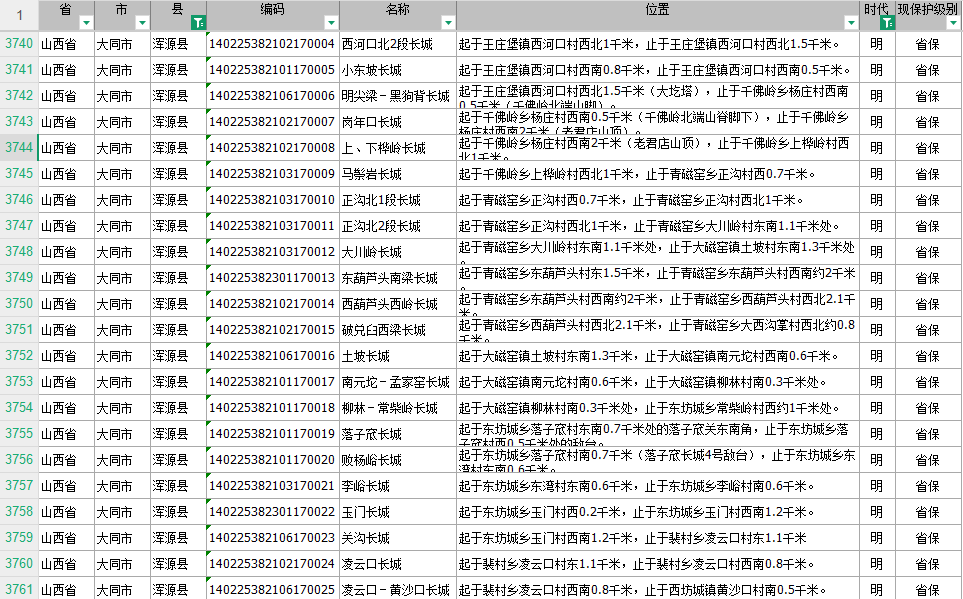

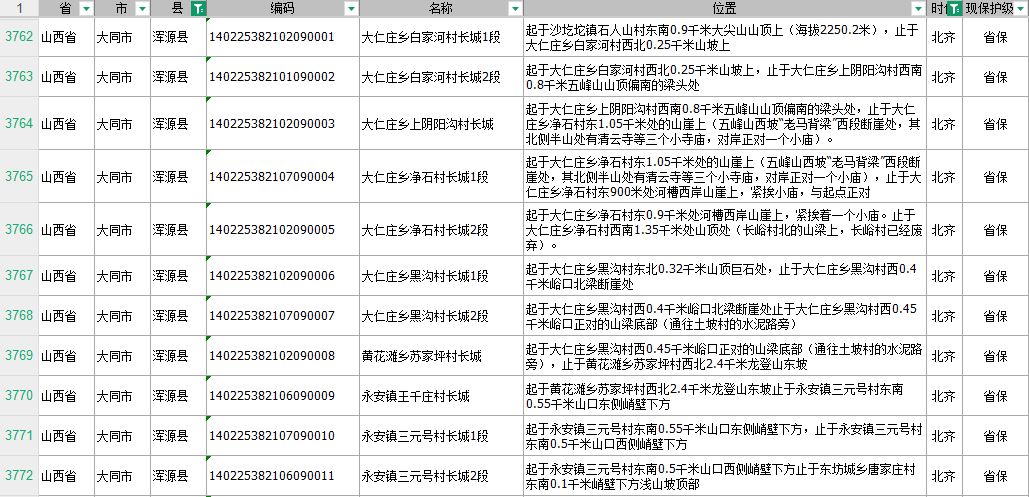

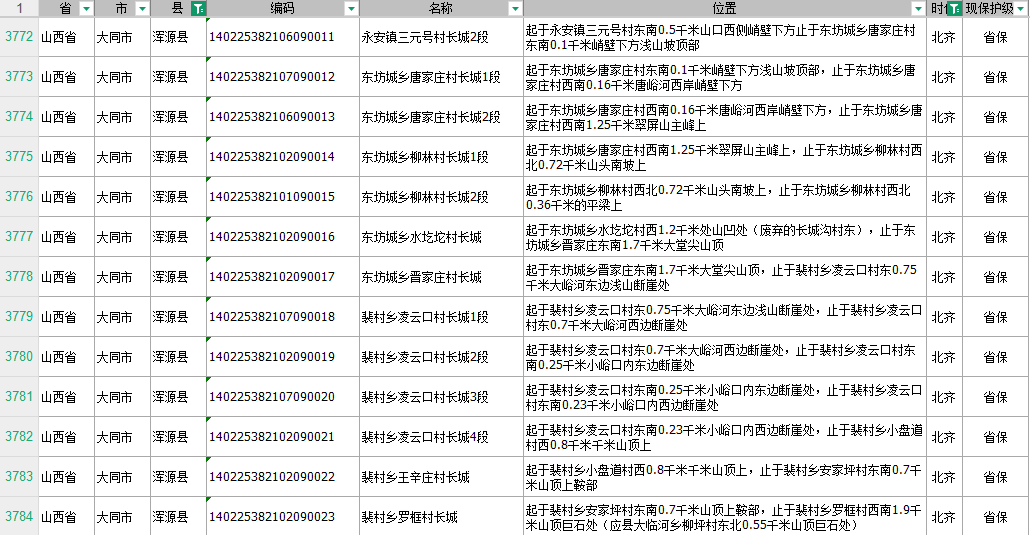

文物保函〔2012〕997号

山西省文物局:

你局《关于山西省长城认定工作情况的报告》(晋文物[2011]233号)收悉。在你局、相关市县文物主管部门和长城调查队员的艰苦努力下,山西省圆满完成了长城资源田野调查工作,并在此基础上形成了长城认定材料。根据《长城保护条例》的规定,我局已组织有关专家对你局报送的长城认定材料进行了审核修订,并请你局对经专家审核修订的长城认定材料反馈了复核意见。我局经组织专家评审,现就山西省长城提出认定意见如下:

一、认定山西省长城分布于39个县、市、区,包括战国、汉、北魏、东魏、北齐、隋、五代、明等历史时期修筑或使用的长城墙体及附属设施,详见附表。其中:

战国长城:东起陵川县,经壶关县,西迄高平县。

汉长城:东起天镇县,经左云县,西迄右玉县。

北魏长城:分布于天镇县。

东魏长城:分布于宁武县。

北齐长城:分为两条线,第一条线东起广灵县,经浑源县、应县、山阴县、代县、原平市、宁武县、神池县、五寨县、岢岚县,西迄兴县;第二条线东起左云县、经朔州市平鲁区,西迄偏关县。泽州县也有分布。

隋长城:分布于岢岚县。

五代长城:分布于沁水县。

明外长城:东起于天镇县,经阳高县、大同县,大同市新荣区、城区、南郊区,左云县、右玉县、朔州市平鲁区,西迄河曲县。

明内长城:第一条线东起灵丘县,经广灵县、浑源县、怀仁县、应县、山阴县、繁峙县、代县、原平市、朔州市朔城区、宁武县、神池县,西迄偏关县;第二条线北起灵丘县,经五台县、盂县、阳泉市郊区、平定县、昔阳县、和顺县、左权县,南迄黎城县。

二、根据《长城保护条例》第九条的规定,长城所在地省、自治区、直辖市人民政府应当在国务院文物主管部门认定之日起1年内,将本行政区域内已认定的长城依法核定公布为省级文物保护单位。请你局报请山西省人民政府依法将已经我局认定但尚未核定公布为全国重点文物保护单位或者省级文物保护单位的长城公布为省级文物保护单位,并划定保护范围,作出标志说明,建立记录档案,设立专门机构或者专人负责管理,落实长城保护的各项基础工作。

三、经过长城资源调查登记并与长城防御体系相关的遗址遗迹(如碑碣、居住址、砖瓦窑、采石场、戍卒墓地等),都是承载了重要历史信息的不可移动文物。请你局协调、督促相关各级地方人民政府,进一步加强相关遗址遗迹的研究,按照其历史、艺术和科学价值,依据《中华人民共和国文物保护法》等有关法律法规,公布为相应级别的文物保护单位,并落实相关的保护管理工作。

此复。

国家文物局

二〇一二年五月十四日

▲浑源·落子洼长城 吴聪 摄

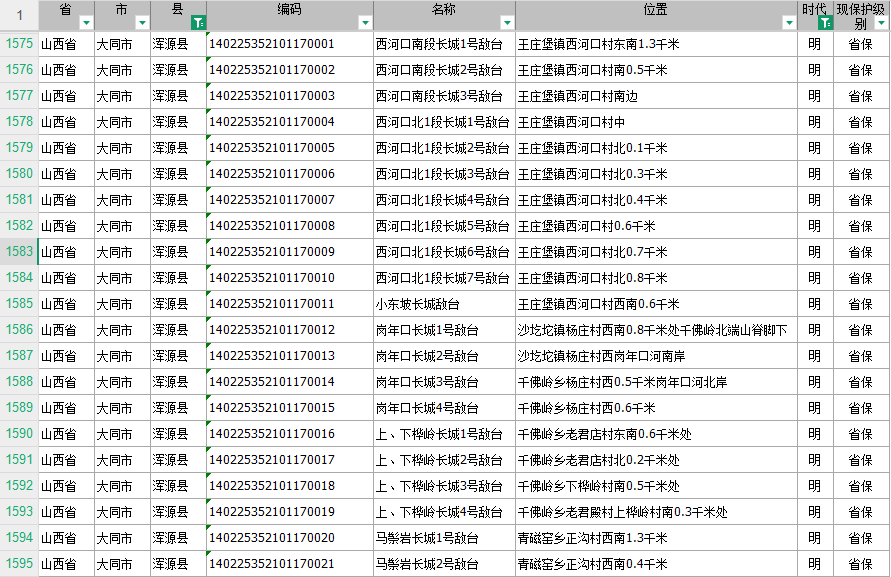

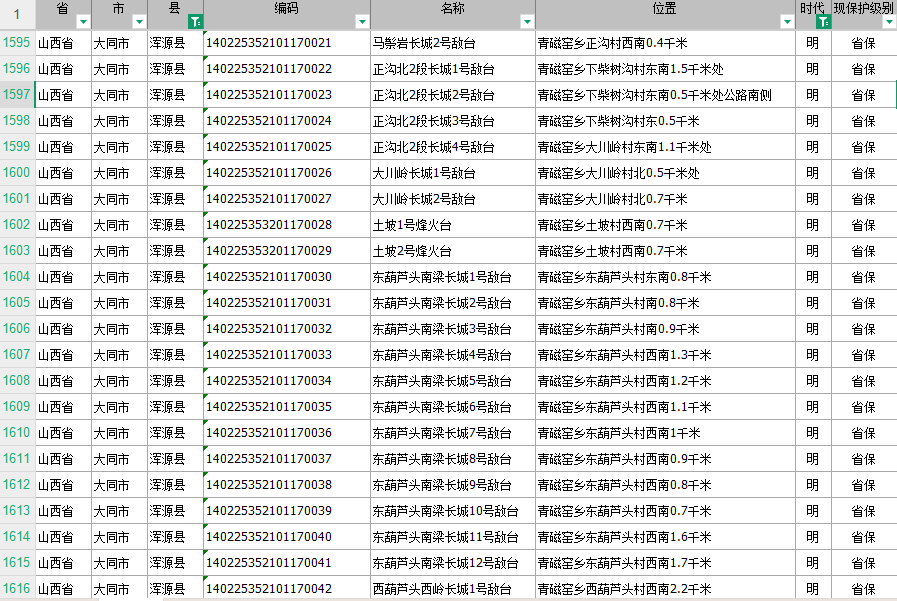

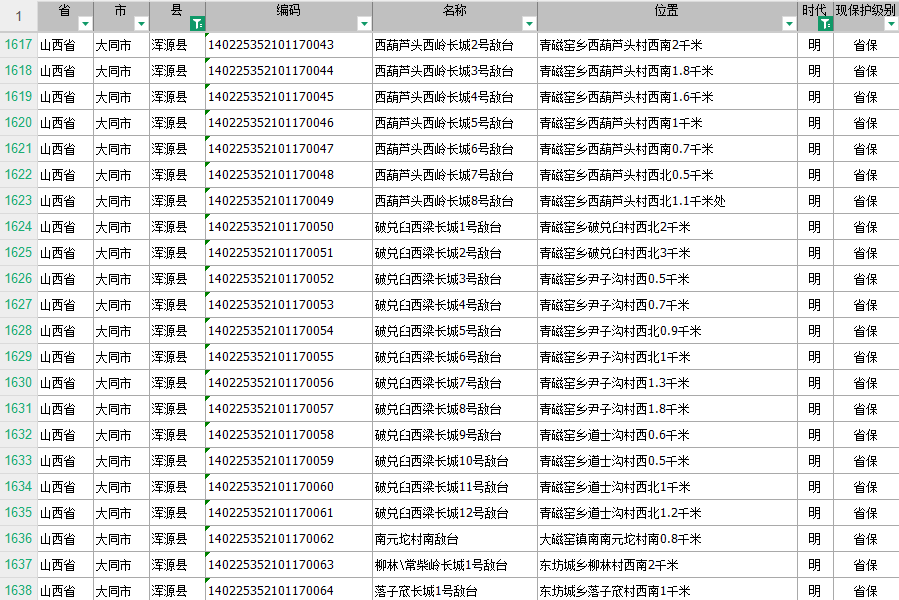

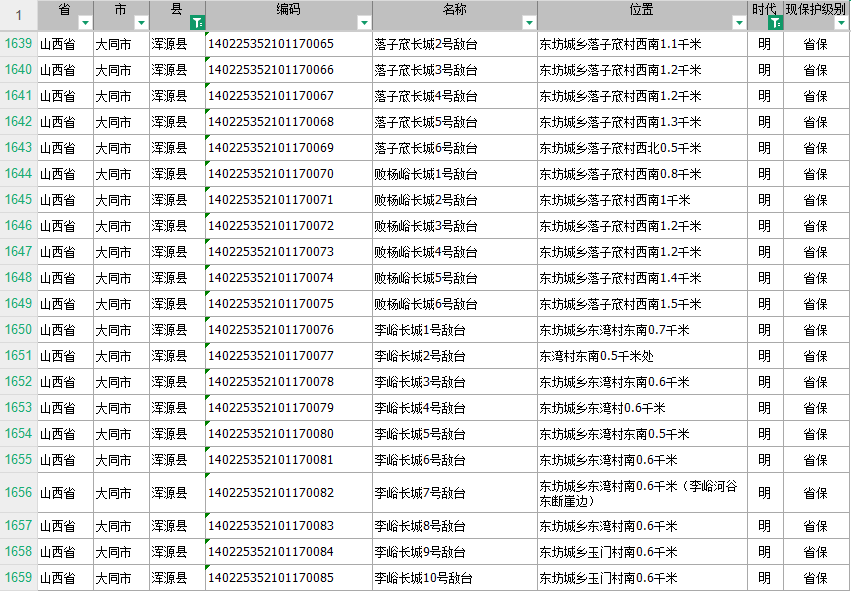

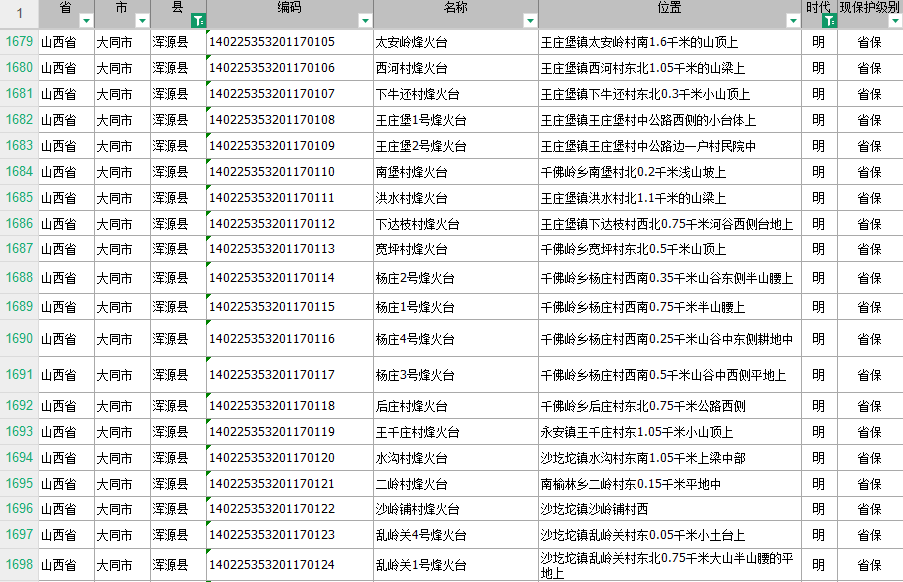

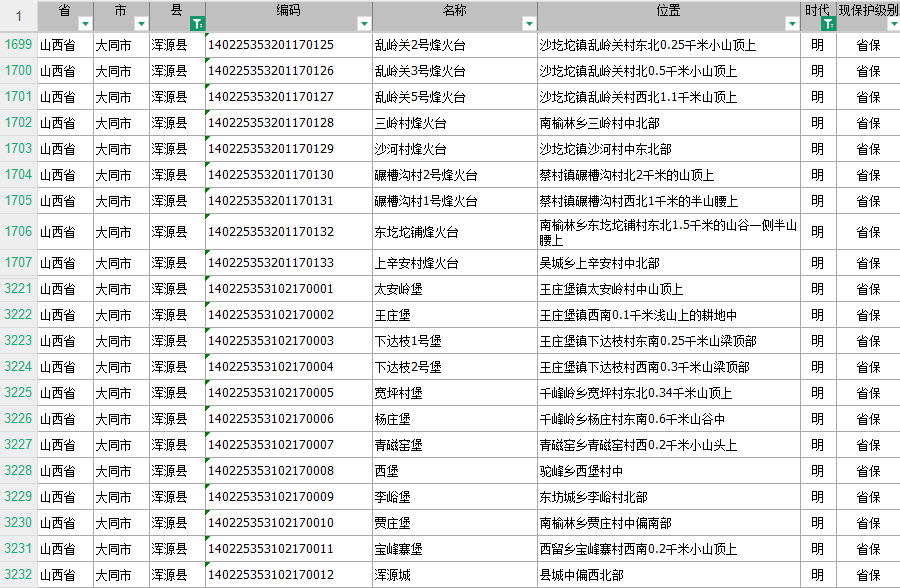

附录二

友情提示:点击图片可放大

1

浑源县明长城

2

浑源县北齐长城

资料来源 | 国家文物局网站

▲浑源·马鬃崖长城 佟永江 摄

▲浑源·上村镇长城 程天佑 摄

校对:雪芳

编辑:学琳

关键词: